#challengeUproG du mois : « un départ pour l’étranger. ».

Nous sommes à Saint-Palais, petite ville du Pays Basque, sur les traces d’une famille de meuniers originaire du village d’Amendeuix. L’un des fils de la famille, Jean Soyer (ca1756-1805), a poussé les études au-delà de l’ordinaire et fait l’acquisition en 1777 de la charge d’huissier de justice à Saint-Palais. Trois ans plus tard, il épouse la fille d’un notaire et procureur de la ville. Le couple accueille la naissance de deux enfants : une fille, Marianne, née en 1788, et un fils, Sauveur, né en 1793. On trouve trace de la fille dans les archives de la ville : elle est morte célibataire en 1872 à l’âge de 84 ans. En ce qui concerne le fils, il devient le père d’une enfant illégitime en 1812, à l’âge de 18 ans, avant de rejoindre les armées impériales, mais on ne trouve aucune trace de son retour à Saint-Palais au moment de la Restauration…

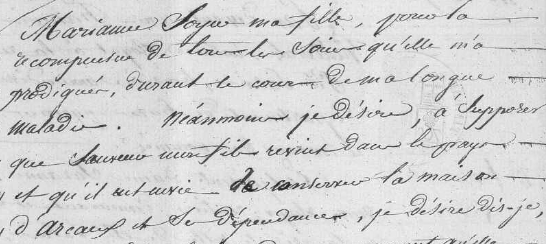

En nous tournant vers les archives notariales, on découvre le testament de la maman, le 6 février 1829, un mois avant son décès. Elle institue sa fille comme héritière tout en précisant : « À supposer que Sauveur, mon fils, revînt dans le pays et qu’il eût envie de conserver la maison d’Arceaux et ses dépendances, je désire que ma fille la lui cède. » On apprend donc que Sauveur est bien en vie et qu’il s’est expatrié… Mais où ?

C’est dans le Bulletin des lois du 1er juillet 1837 que l’on va trouver l’élément qui va nous mettre sur sa piste. Le 30 juin, une ordonnance royale stipulait que « le sieur Soyer (Sauveur), né à Saint-Palais […] demeurant à Lima (Pérou), ayant pris du service en Amérique sans permission, est autorisé, en vertu de l’article 21 du code civil, à rentrer en France. » C’est donc au Pérou que l’on doit chercher notre compère. On découvre alors qu’il s’y est fait connaître sous le nom hispanisé de « Salvador Soyer » et qu’il a connu un destin hors du commun…

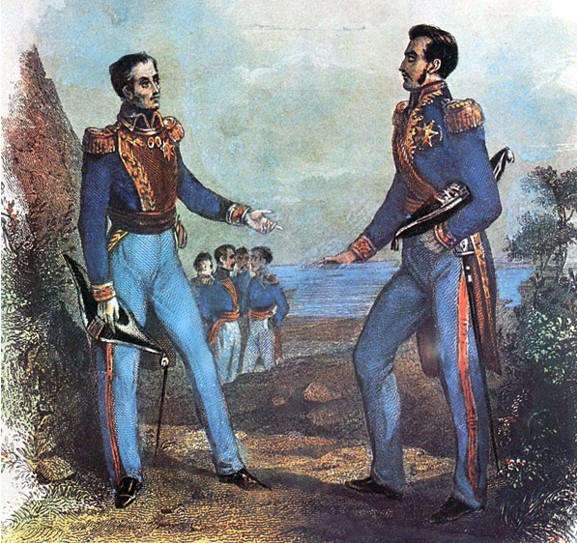

en arrière-plan (J. Collignon, 1843)

Salvador Soyer apparaît pour la première fois dans les annales de l’infanterie de marine du Chili en novembre 1819, lors du débarquement de Pisco, sur le littoral péruvien. Officier comptable sur la frégate Le Lautaro, il commande l’une des quatre sections qui s’emparent du port. Il devient ensuite intendant de l’escadre expéditionnaire du général San Martín aux côtés duquel il se trouve lors de la proclamation de l’indépendance du Pérou en 1821. Il est nommé commissaire général de la Marine et est l’un des deux aides de camp de San Martín lors de la fameuse rencontre de Guayaquil avec Bolívar en 1822.

Après le départ de San Martín, Soyer est en 1823 un des artisans du premier coup d’État péruvien qui mena à la nomination du premier président de la République du Pérou. Il est deux fois ministre pendant quelques mois : Ministre de la Marine en 1823, puis Ministre de la Guerre et de la Marine en 1825. Toutefois, impliqué dans un scandale politico-militaire, il doit quitter Lima pour la France sous prétexte d’une mission confiée par Bolívar. Il sert d’agent de migration à Bayonne, avant de gagner le Chili puis de rentrer au Pérou en 1828. Il est proche du général Gamarra, qui devient président de la République en 1829 et qui le nomme Commandant Général de la Marine. Soyer se maintient à ce poste jusqu’en 1836, puis il demande à être réformé et devient l’un des premiers exploitants européens des îles à guano, faisant fortune en exportant cet engrais organique vers la France. Il est mort en 1849 à Lima à l’âge de 55 ans.

En 1833, par l’entremise du président Gamarra, il avait épousé la fille du comte de Premio Real, ce qui lui permit de s’agréger aux familles de l’aristocratie créole. Les enfants du couple, au nombre de sept, vont vivre entre Lima et l’Europe et se marier au sein de l’oligarchie péruvienne et de l’élite cosmopolite des diplomates et hommes d’affaires des salons parisiens.

Mais comment un jeune conscrit s’est-il retrouvé, moins de 10 ans plus tard, parmi les « Fondateurs de l’Indépendance » du Pérou ?

Pour le comprendre, il faut se tourner vers l’histoire des Français ayant servi dans l’Armée des Andes. En 1816, les Provinces Unies du Río de la Plata (Argentine) proclament leur indépendance, mais le général San Martín qui rêve d’un continent entièrement libre, a l’esprit libéral et francophile (« afrancesado ») . Via des agents au sein des réseaux d’anciens combattants, il recrute environ 200 militaires français expérimentés, anciens de la Grande Armée de Napoléon, souvent au chômage depuis la chute de l’Empire. Ces hommes, déjà acquis aux idées libérales héritées de la Révolution, et attirés par les promesses de carrière, s’embarquent pour Buenos Aires entre 1816 et 1817. Soyer est sans doute du nombre. Il dut probablement participer à la traversée des Andes pour libérer le Chili et, de là, montant en grade, s’est retrouvé dans les annales de la campagne de libération du Pérou où il a fini par s’installer et prendre part aux labyrinthes politico-militaires de la fondation du pays. Soyer traversa ces années instables en manœuvrant habilement contre les vents et marées des incessantes guerres civiles et conflits politiques. Il fut ainsi comparé au stratège Talleyrand, connu pour sa résilience face aux retournements politiques de l’époque.

Pour en savoir plus :

- BERGUNO HURTADO, « Les soldats de Napoléon dans l’indépendance du Chili (1817-1830) », L’Harmattan, 2010 [échantillon en ligne]

- RIVIALE Pascal, « Los franceses en el Perú en el siglo XIX: retrato de una emigración discreta », Bulletin de l’Institut français d’études andines, 39(2) [en ligne]

- SOYER Salvador, « Contestación que hace el coronel D. Salvador Soyer ex-Ministro de Guerra y Marina de la Rebublica del Perú…», 1827 [en ligne]

- SOYER MARTÍNEZ, Mario Emilio, « Coronel Don Salvador Soyer Bayot», 2005 [en ligne]

- TAUZIN-CASTELLANOS Isabelle, « Migración regional francesa al Perú: cinco testimonios rescatados sobre el siglo XIX » [en ligne]